[외침]중증장애인 ‘입’ 됐다는 이유로 부정수급, “나는 억울합니다”

페이지 정보

작성일 25-08-12 09:22본문

중증장애인의 전화를 대신 받아주는 업무를 수행중인 활동지원사 모습(AI 구현 이미지).ⓒ챗GPT

【에이블뉴스 이슬기 기자】10년 가까이 중증 뇌병변장애인의 손과 발이 되어준 50대 여성 활동지원사 A씨가 억울함을 터뜨립니다. 언어장애가 있는 이용자의 업무 전화를 받아 전달해줬다는 이유로 ‘생업 지원’이라며, 구청은 5년간 약 1300만원의 금액을 환수하겠다고 합니다. 8개월의 자격정지 처분까지 받은 A씨는 현장을 떠나야만 했습니다.

일이 아닌, 입을 대신했는데 왜 생업으로 치부할까요? 저는 너무 억울합니다.

활동지원사 A씨와 이용자 뇌병변장애인 B씨와 인연을 맺은 것은 10년 전인 2015년입니다. B씨는 중증 뇌병변장애인으로 스스로 식사를 하거나 목욕을 하는 것이 불가능합니다. 언어장애까지 동반해 전화 통화 등도 도움이 필요합니다. B씨는 개인사업자로 온라인에서 건강보조식품 등을 판매하는 사이트를 운영하는데, 컴퓨터로 발주를 넣거나 배송 작업 등 업무 대부분 스스로 가능합니다.

다만, 언어장애가 있어 온라인이 아닌 유선상 고객 문의 등은 수행할 수 없어서 A씨의 도움을 받았습니다. A씨의 주장은 스피커폰으로 통화를 하면서 활동지원사가 내용을 듣고, B씨의 생각과 내용을 전달하는 식이었습니다. 그저 ‘입’이 되어줬을 뿐인데, ‘불법’이라니 꿈에도 몰랐습니다.

갑작스러운 부정수급 제보로 조사를 받게 된 A씨는 부정행위를 하지 않았다고 주장했지만, 조사관은 ‘직접적인 생업 지원’이라고 결론지었습니다. 추후 해당 담당구청은 5년 동안 하루 30분씩의 생업 지원으로 약 1300만 원의 환수금 처분 및 8개월간의 자격정지 처분을 내렸습니다. 이용자 B씨 또한 생업이 아닌 이용자의 장애특성에 맞게 일상생활을 지원한 것이라며 호소했지만 소용없었습니다.

“직접적으로 이 약이 좋으니까 사라고 영업한 것이 생업이지, ‘택배 도착 안 했는데, 언제 도착해요?’ 이 말을 전해준 것이 어떻게 생업이 됩니까?”

활동지원사의 ‘생업 지원’ 논란은 지난해 9월 시각장애인 안마사 장성일 씨의 죽음 이후 불거졌습니다. 홀로 안마원을 운영하던 장 씨가 일부 잡무에 대해 활동지원사의 도움을 받다 부정수급으로 2억원의 환수 조치 경고가 내려지자 압박감에 스스로 목숨을 끊은 겁니다. 장 씨의 유서에는 생업 지원 불가 여부에 대한 안내나 교육조차 없었다며 억울함이 담겼습니다. 이후 시각장애계를 중심으로 “생업지원 허용” 목소리가 커졌으며, 보건복지부의 민관협의체를 거쳐 제도개선이 이뤄졌습니다.

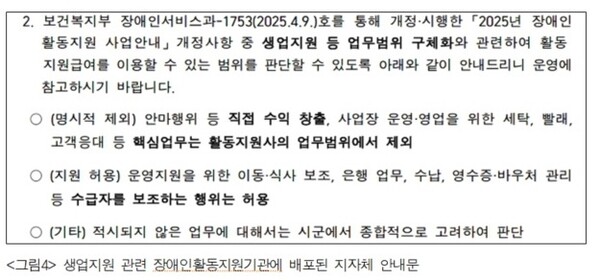

생업지원 관련 장애인활동지원기관에 배포된 지자체 안내문.ⓒ전국활동지원사노동조합

직장 내에서 근로지원인 또는 업무지원인 등의 서비스가 우선돼야 하지만, 이를 지원받을 수 없는 경우 ‘생업과 직접 관련된 업무를 제외하고서는 활동지원급여 이용이 가능’하도록 지침을 개정한 겁니다.

안마 행위 등 직접 수익 창출, 사업장 운영을 위한 세탁, 빨래, 고객 응대 등 핵심업무는 제외하고, 운영지원을 위한 이동·식사 보조, 은행 업무, 수납, 영수증·바우처 관리 등 수급자를 보조하는 행위를 허용했습니다.

문제는 각 지자체 담당자가 지침을 자의적으로 판단하기 때문에 갈등의 소지가 있습니다. 뒤늦게 지침이 개정됐다는 사실을 알게 된 A씨가 담당구청에 이의신청했지만, 그 역시 ‘직접적인 생업 지원’이라며 기각당했습니다.

한 장애인자립생활센터 담당자는 “일터에서 화장실 등 신체 서비스가 필요하면 근로지원인을 못 쓰는데, 중증장애인의 전화를 도와줬다고 생업에 부정수급이라니 말도 안 되는 일”이라면서 “결국 중증장애인은 일하지 말라는 뜻 아니냐”고 말했습니다.

이 사례를 전국활동지원사노동조합에 문의해보니, ‘부정수급은 부정할 수 없을 것 같다’고 했습니다. 다만, 대부분 활동지원사가 생업을 지원하면 안 되는 것을 모르고 서비스 특성상 거절할 수 없는 점을 들어 노동자에게 책임을 물어서는 안 된다고 주장했습니다. 처벌 중심이 아닌 교육 강화가 우선돼야 함도 강조했습니다.

8개월간의 자격정지를 받은 A씨는 현재 현장을 떠난 상태입니다. 최근 지자체를 상대로 부정수급 처분에 대해 불복하는 행정심판도 제기했습니다. A씨는 가족을 통해 10년간 묵묵히 장애인의 일상생활을 지원한 자신이 범법자 취급을 당하고 싶지 않다며, 억울함을 풀어달라고 호소했습니다. 그럼에도 자격정지가 끝나면 활동지원사 일을 계속하고 싶다고 했습니다.

활동지원서비스 올해 예산은 총 2조5323억원으로 18년간 꾸준히 발전돼왔습니다. 하지만 활동지원서비스를 둘러싼 문제점은 끊임없이 제기되고, 제도개선도 더딥니다. 중증장애인의 ‘입’이 된 이유로 범법자 취급을 당한 활동지원사, 그리고 생업 지원이 아니라며 눈물로 호소한 중증장애인. 이 문제는 어떻게 풀어야 할까요? 불편한 진실을 덮어둔 채 A씨와 B씨는 그저 운이 나쁜 사람으로 치부할 뿐일까요?

물음표만 남은 활동지원제도. 분명한 것은 이 제도는 장애인의 일상을 도와 삶의 질을 높이고자 하는 취지며, 이용자와 그의 동반자인 활동지원사 모두 함께 걸어가야 할 것입니다.

출처 : 에이블뉴스(https://www.ablenews.co.kr)